Carroções puxados por juntas de bois (espanas), introduzidos no sul de Angola pelos boers...

Eram veículos cobertos com aparelho especial, que chegavam a ser puxados por quinze parelhas de bois. Próprios para caravanas, eram usados pelos militares para o transporte de armas e munições rumo à fronteira sul de Angola, por isso certos exploradores viajaram neles, como Capelo, Ivens e Serpa Pinto, etc. Quando os caminhos terminavam, por vezes a caravana parava durante meses, para abrir uma estrada, conforme vem referido por Serpa Pinto, em "Como eu Atravessei a África":

“O wagon de viagem em África do Sul é uma pesada construção de madeira e ferro, de 6 a 7 metros de comprido por 1,8 a 2 de largo, assente sobre 4 fortes rodas de madeira e tirado por 24 a 30 bois, jungidos a fortes cangas, presas a uma corrente e grossa, fixa à ponta do cabeçalho no carro.”

Caravana boer atravessando o rio Caculuvar

Caravana boer, estacionada na Rua dos Pescadores em frente a uma "Quitanda", fazendo a distribuição dos víveres

Caravana boer naquela que conheci como Rua dos Pescadores, ou seja na parte que passa junto de um dos conjuntos de casas térreas de Moçâmedes melhor conservados em 1975. À dt fica o edifiio de 1º andar de linhas classizantes que pertenceu ao Sindicato da Pesca de Moçâmedes, depois Grémio, que a foto não captou. A parte deste conjunto que fica mais à dt já foi demolida e deu lugar a.um edificio de 1º andar com frente em vidro, um edificio moderno que não se ajusta à paisagem.

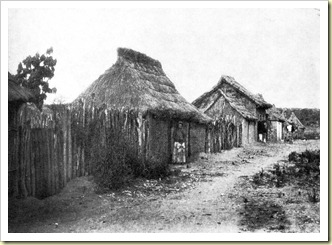

Casas de colonos madeirenses

A povoação no início do século XX

Rua principal do Lubango, nos fins do século XIX; corresponde a actual Rua Pinheiro Chagas

“A Colonização das Terras Altas da Huila” de Carlos Alberto Medeiros

A mesma rua em 1965

Trabalho agrícola onde podemos duas mulheres escolhendo batatas, uma parece muhuila, a outra poderá ser uma africana "quimbar". Esta foto desmente a ideia de que os povos indígenas das tribus da região planaltica era refractários ao trabalho nas propriedades dos colonos

"Por iniciativa dos boers promoveu-se a construcçao da estrada na Xella, pondo assim definitivamente o planalto em communicação com Mossâmedes e os carros eliminaram o antigo meio de conducção, o carregador. Novas estradas foram abertas pelos boers no planalto em todas as direcções, e os portuguezes incitados pelo exemplo d'esta raça infatigável sahiram, enfim, da rotina em que viviam, mandando também vir carros como os d'elles, adoptando o seu modo de trabalho neste mister, comprando bons armamentos, cavallos e gados, e exercitando-se á caça e ao tiro ao alvo, de forma que se conta hoje entre elles um numero muito regular de bons atiradores. Pensou-se por fim mais a sério no valor d'aquelle districto e dirigiu-se para alli uma fraca corrente de emigração. Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa, 1895."

Casamento boer no então "Planalto de Mossâmedes" ou Terras altas da Huila

"Por iniciativa dos boers promoveu-se a construcçao da estrada na Xella, pondo assim definitivamente o planalto em communicação com Mossâmedes e os carros eliminaram o antigo meio de conducção, o carregador. Novas estradas foram abertas pelos boers no planalto em todas as direcções, e os portuguezes incitados pelo exemplo d'esta raça infatigável sahiram, enfim, da rotina em que viviam, mandando também vir carros como os d'elles, adoptando o seu modo de trabalho neste mister, comprando bons armamentos, cavallos e gados, e exercitando-se á caça e ao tiro ao alvo, de forma que se conta hoje entre elles um numero muito regular de bons atiradores. Pensou-se por fim mais a sério no valor d'aquelle districto e dirigiu-se para alli uma fraca corrente de emigração. Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa, 1895."

Colonos boeres nas terras altas da Huila: o início da fixação

Foto

histórica. 1881. Boeres que foram a Mossâmedes negociar com o governador de então a fixação na Huila

...este anno um novo período de colonização se inicia, mas com mais persistência e melhor dotação em recursos. Os cuidados convergem todos para o planalto, visto que as colónias do litoral ou sopé da Chella, estão em condições de caminharem desafogadamente e sem mais auxílios superiores. Muitos boérs que após o grande trek haviam abandonado a Africa do Sul para se subtrahirem á acção inglesa e se haviam internado pelo Calahari á Damaralande e até ás margens do Cubango, sabedores que na colónia portuguêsa se recebiam colonos de raça europeia, chegaram ao Humbe, pedindo para se estabelecerem em território português. O governador de Mossamedes, Nunes da Matta, veiu á Huilla, onde os boérs já se encontravam acampados e, trazendo o sargento Arthur de Paiva como interprete, fixou-lhes os terrenos da Humpata, onde então apenas se encontravam uns dois portuguêses estabelecidos. A emigração fez-se successivamente, em de julho de 1883 contavam já 325 pessoas de ambos os sexos.

"Full text of "Sul d'Angola; relatório de um govêrno de distrito (1908-1910)"

...este anno um novo período de colonização se inicia, mas com mais persistência e melhor dotação em recursos. Os cuidados convergem todos para o planalto, visto que as colónias do litoral ou sopé da Chella, estão em condições de caminharem desafogadamente e sem mais auxílios superiores. Muitos boérs que após o grande trek haviam abandonado a Africa do Sul para se subtrahirem á acção inglesa e se haviam internado pelo Calahari á Damaralande e até ás margens do Cubango, sabedores que na colónia portuguêsa se recebiam colonos de raça europeia, chegaram ao Humbe, pedindo para se estabelecerem em território português. O governador de Mossamedes, Nunes da Matta, veiu á Huilla, onde os boérs já se encontravam acampados e, trazendo o sargento Arthur de Paiva como interprete, fixou-lhes os terrenos da Humpata, onde então apenas se encontravam uns dois portuguêses estabelecidos. A emigração fez-se successivamente, em de julho de 1883 contavam já 325 pessoas de ambos os sexos.

"Full text of "Sul d'Angola; relatório de um govêrno de distrito (1908-1910)"

Quem eram os Boers?

Os boeres eram descendentes de colonos calvinistas de origem alemã, francesa e sobretudo holandesa, expulsos da Europa, na sua maioria pela revogação do edito de Nantes, e perseguidos religiosamente em diversos países, que desde 1652 haviam se fixado no Orange e no Transval (África do Sul), então em guerra de independência com os ingleses.

Em 1870, boeres holandeses, fugindo da guerra entre holandeses e ingleses, e ao domínio dos ingleses, devido jurisdição colonial inglesa, atravessaram o deserto a partir da Ovambolândia,e começaram a chegar a Mossâmedes, onde se refugiaram através da fronteira do Cunene, em 17 Setembro de 1880 (1).

Em 1881, 57 boeres partiram de Mossâmedes rumo ao planalto, região da Humpata, onde estabeleceram um primeiro núcleo de famílias, em terrenos concedidas pelo Estado (100 hectares por cada família), a troco da obediência às leis portuguesas, fundando a «Colónia de São Januário». (1).

O Major Artur de Paiva narra na segunda parte do seu relatório sobre a

campanha do Bié,

a historia da peregrinação boer do Transvaal á Humpata

através do deserto do Kalahari, as fadigas, perseguições e desgraças

que os acompanharam, do qual se descreve alguns

períodos de interesse para quem deseje conhecer o carácter e

os costumes:

...De caracter tenaz, espirito

independente e dotado d'uma força de vontade incomparável, tem comtudo

recuado passo a passo em face das exigências d'uma civilisaçào

gananciosa, occulta sob a capa humanitária e sympathica do progresso do

indiígena, e da engrenagem complicadissima da machina governativa, cuja

theoria burocrática inexplicável ao seu modo de pensar, pratico e

simples, nào comprehendia. Cioso de liberdade repelle toda a innovaçào

tendente a cercear-la. Foi assim que o Transvaal se achou sob o dominio

do verdadeiro boer o vooefrekker, cujo typo caracteristico tivemos

occasiào de observar. Era de prever que um povo em que predominava o

elemento expulso da Europa pela revogação do Edito de Nantes e

perseguições religiosas que se seguiram em diversos paizes, descendendo

na maior parte de famílias de antiga nobreza, activas e pouco

costumadas a dobrar o cerviz, se nào amoldasse nos sertões africanos á

vontade, muitas vezes despótica, dos governantes, possuindo vasto campo

onde exercer a sua actividade e força para repellir imposições que lhe

nào agradassem. Além d'isso a sua educação biblica levava-os a imitar a

vida nómada dos antigos patriarchas; e os êxodos em busca de terra

promettida succederam-se uns aos outros sem que as authoridades do Cabo

lhes podessem pôr impedimento. Os boers são em geral valentes e

aguerridos. São tão agricultores como qualquer dos chamados

agricultores do plan'alto, e sabem mais sobre o assumpto do que muitos

d'elles. Além d'isso, o boer é creador de gado, ferreiro, carpinteiro,

sapateiro, curtidor, etc. Sabe das artes mais indispensáveis o bastante

para construir a sua casa, concertar o seu carro, curtir o couro com

que faz o calçado para si o sua familia, fazer as suas mezas, cadeiras,

camas, etc. E' também grande caçador e a mulher e os filhos tomam a

seu cargo as plantações se a sua ausência se prolonga. Os seus

costumes são simples e honestos. Respeitam muito o ministro da sua

religiao, nào consentindo que elle tome uma parte activa nos seus

negócios políticos, mas nào despresando também os seus conselhos.

Todos elles sabem lêr e escrever ou pelo menos, assignar o seu nome, e

sào tào versados na escriptura sagrada como os seus próprios ministros.

Quando lhes faltam professores, a sua instrucçào rudimentar é

transmittida de pães a filhos com uma persistência digna de louvor.

Ocioso será dizer que o colono madeirense comparado com o boer deixa

muito a desejar. Boçal, ignorante, vicioso e indolente, escumado das

ultimas camadas da população baixa da fiadeira, não produz a quarta

parte do trabalho d'aquelle, nem dispõe da energia e coragem para se

impor no animo do indígena, que não lhe encontrando outros predicados

alem da cor branca....

A região que ocuparam, nas terras altas da Huíla, situada a uma altitude de 1887 metros, era dotada de um clima

salubérrimo, com água em abundância e terrenos férteis, prestando-se a

todas as culturas de tipo europeu. A decisão de povoar com eles o sul de Angola não foi do agrado geral.

Por esta altura a influência de Portugal no planalto era insignificante, com apenas pequenos núcleos de portugueses dispersos pela região da Huíla e do Humbe, resultante de uma primeita tentativa de colonização, na base de degredados, que dependiam da autoridade dos sobas da região. Também havia chegado ali uma colónia alemã que acabara por desaparecer sem deixar vestígios, para além uns poucos colonos livres do norte de Portugal que travavam negócios com povos da área, e da célebre Companhia Militar Agrícola, onde predominavam soldados deportados que acabara por desaparecer devido a má administração, roubos extorsões aos indígenas, etc.

Com a fixação dos boeres não tardou que tivessem início sangrentas lutas entre eles e os indígenas da região (2), acostumados que estavam a vencer e a dominar africanos, a quem rapidamente impunham a sua influência, que passava a ser acatada em beneficio da autoridade portuguesa.

Conf. J. Pereira Nascimento, in O Districto de Mossâmedes" , 1861-1913:

...Os boers são muito dedicados a Portugal, e tem prestado relevantes serviços na manutenção do nosso domínio nos sertões dos districtos de Mossamedes e Benguella, concorrendo poderosamente pelo seu prestigio e influencia para submetter e avassallar muitos povos rebeldes. É certo que são dotados de um espirito altaneiro e independente e não se subjeitam nem amoldam a leis, códigos e mais formulas de administração publica, pelo que tem sido injustamente mal apreciados, mas é incontestável que são homens de uma raça superior, dotados de inquebrantável força de vontade, honestos, sóbrios e trabalhadores. O districto de Mossamedes e em especial o plan'alto deve-lhes entre muitos melhoramentos a paz octaviana que hoje disfructa em beneficio da sua agricultura e commercio.

...Os boers são muito dedicados a Portugal, e tem prestado relevantes serviços na manutenção do nosso domínio nos sertões dos districtos de Mossamedes e Benguella, concorrendo poderosamente pelo seu prestigio e influencia para submetter e avassallar muitos povos rebeldes. É certo que são dotados de um espirito altaneiro e independente e não se subjeitam nem amoldam a leis, códigos e mais formulas de administração publica, pelo que tem sido injustamente mal apreciados, mas é incontestável que são homens de uma raça superior, dotados de inquebrantável força de vontade, honestos, sóbrios e trabalhadores. O districto de Mossamedes e em especial o plan'alto deve-lhes entre muitos melhoramentos a paz octaviana que hoje disfructa em beneficio da sua agricultura e commercio.

...Não

comportam os acanhados limites d'este modesto trabalho um (estudo

detalhado sobre estes corajosos pioneiros da Africa, sobre a sua

influencia na civilisação africana e os longos serviços

desinteressadamente prestados a bem do nosso dominio.

...Foram

elles que domaram os irrequietos povos indigenas d'este plan'alto,

castigando com rigor os roubos e morticinios praticados contra os

brancos, que então viviam sob a tutella dos régulos. São elles que nos

momentos de angustiosas crises por que passam os poucos portuguezes

internados pelos vastos sertões do Kubango, Bihé e Humbe, correm

generosamente em auxilio das nossas diminutas forças, incutindo-lhes

animo para arrostarem contra as tremendas hordas de selvagens, que

ameaçam de vez em quando aniquilar o nosso prestigio, pondo em

evidencia as suas altas qualidades de guerreiros afeitos ás

inclemencias da vida do matto e vertendo o seu sangue, sacrificando a

vida e os bens em defeza dos nossos interesses. As campanhas do

Kubango, do Bihé e do Humbe são documentos perduráveis, que attestam a

veracidade das nossas palavras."

A chegada dos boeres a Angola foi proveitosa para a agricultura e para os transportes. Eles deslocavam-se em carroções compostos de 4 grandes rodas de madeira protegidas com aros de ferro, puxados por 10, 12 ou 18 juntas de bois (espanas), conforme o peso das cargas, e com mais duas ou três espanas de reserva ligados por "cangas". Serpa Pinto, em "Eu atravessei a África", descreve-o:

“..O wagon de viagem em África do Sul é uma pesada construção de madeira e ferro, de 6 a 7 metros de comprido por 1,8 a 2 de largo, assente sobre 4 fortes rodas de madeira e tirado por 24 a 30 bois, jungidos a fortes cangas, presas a uma corrente e grossa, fixa à ponta do cabeçalho no carro."

Próprios para caravanas, eram usados pelos militares, por isso certos exploradores viajaram neles, como Capelo, Ivens e Serpa Pinto. Quando os caminhos terminavam, por vezes a caravana parava durante meses, para abrir uma estrada. Serpa Pinto, em Como eu Atravessei a África, descreve-o:

",,,Os bois eram de estirpes domesticadas e desde há muito adaptadas aos climas da África do Sul. Os boers levaram consigo para a Humpata, uma centena de cavalos, 300 espingardas e 2.000 bois, para além de inúmeros cavalos e burros, igualmente adaptados a África, e não obstante a doença desconhecida a "horse sickness" que os atacava de modo pestilento, fazendo autenticas razias no gado, conseguiam curar algumas doenças e estes prevaleceram. O resultado foi que em pouco tempo monopolizaram os meios de transportes e imprimiram uma outra dinâmica de que Angola necessitava para seu progresso.

Foram os boers que em cooperação com o Governador de Mossâmedes ajudaram a pacificar a região, a capturar e a substituir o Soba dos Gambos, e foram eles que deram uma grande contribuição para o desenvolvimento do sul de Angola na abertura de «picadas» (estradas), que abriram novas rotas de comércio entre a Huila e Mossâmedes e também para as longínquas terras do além Cunene.

“..O wagon de viagem em África do Sul é uma pesada construção de madeira e ferro, de 6 a 7 metros de comprido por 1,8 a 2 de largo, assente sobre 4 fortes rodas de madeira e tirado por 24 a 30 bois, jungidos a fortes cangas, presas a uma corrente e grossa, fixa à ponta do cabeçalho no carro."

Próprios para caravanas, eram usados pelos militares, por isso certos exploradores viajaram neles, como Capelo, Ivens e Serpa Pinto. Quando os caminhos terminavam, por vezes a caravana parava durante meses, para abrir uma estrada. Serpa Pinto, em Como eu Atravessei a África, descreve-o:

",,,Os bois eram de estirpes domesticadas e desde há muito adaptadas aos climas da África do Sul. Os boers levaram consigo para a Humpata, uma centena de cavalos, 300 espingardas e 2.000 bois, para além de inúmeros cavalos e burros, igualmente adaptados a África, e não obstante a doença desconhecida a "horse sickness" que os atacava de modo pestilento, fazendo autenticas razias no gado, conseguiam curar algumas doenças e estes prevaleceram. O resultado foi que em pouco tempo monopolizaram os meios de transportes e imprimiram uma outra dinâmica de que Angola necessitava para seu progresso.

Foram os boers que em cooperação com o Governador de Mossâmedes ajudaram a pacificar a região, a capturar e a substituir o Soba dos Gambos, e foram eles que deram uma grande contribuição para o desenvolvimento do sul de Angola na abertura de «picadas» (estradas), que abriram novas rotas de comércio entre a Huila e Mossâmedes e também para as longínquas terras do além Cunene.

Mas

a presença boer no território, por sua vez, preocupava a

autoridade portuguesa, temerosa do alemão, do boer, dos avanços britânicos sobre o sul de Angola. Houve que atrair agricultores portugueses para o local.

Em 1883, Pinheiro Chagas, ministro da Marinha e Ultramar, tentou minorar o perigo com colonos madeirenses. Para contrariar a grande diáspora protagonizada durante mais de 2 séculos pelos madeirenses, rumo aos remotos Hawai, Demerara, California, Guiyanas, etc, medidas foram tomadas, exortando à emigração para Terras Altas e humosas de Moçâmedes (Huila), através de editais colocados no adro das Igrejas e publicados em jornais. Por sua vez, para contrariar o fluxo boer e para que Portugal precaver-se face a ambição das potências europeias reunidas em Berlim para a "partilha de África" (1884 e 1885), começaram a chegar a Moçâmedes as primeiras «levas» de colonos provenientes da Ilha da Madeira, (1) destinados à fundação das colónias madeirenses do Lubango, na Huila, de S. Pedro da Chibia e da Humpata/Palanca, constituida por camponeses que, ao contrário dos boers, para além de serem mais afáveis na convivência com os autóctones, apenas tiveram direito a 2 hectares de terreno irrigável, entre rios, nas terras altas da Huíla. Sabe-se que boeres, que até então eram únicos senhores a fértil e salubre região planáltica, cultores do seu viver austero e pouco exuberante, possuidores de casas bem construídas, espaçosas, cómodas e organizadas, desgostaram-se da proximidade dos novos e turbulentos vizinhos, os concorrentes madeirenses que pot sua vez constantemente os acusavam de terem conseguido a melhor partilha na divisão dos terrenos pela autoridade, e sobre a partilha das águas.

Note-se que na 1ª colónia de madeirenses não houve lugar a selecção e com a pressa de colonizar, Câmara Leme, o promotor da fixação, deixou embarcar indivíduos de baixa esfera, indolentes e viciosos que contribuiram para a difamação do grupo. Em consequência, os boeres venderam os seus terrenos e foram estabelecer-se na Palanca, e alguns mesmo, os mais descontentes, tomaram a resolução do regressar para o Transvaal, na época em que findaram os seus contratos, em 1885.

Em 1883, Pinheiro Chagas, ministro da Marinha e Ultramar, tentou minorar o perigo com colonos madeirenses. Para contrariar a grande diáspora protagonizada durante mais de 2 séculos pelos madeirenses, rumo aos remotos Hawai, Demerara, California, Guiyanas, etc, medidas foram tomadas, exortando à emigração para Terras Altas e humosas de Moçâmedes (Huila), através de editais colocados no adro das Igrejas e publicados em jornais. Por sua vez, para contrariar o fluxo boer e para que Portugal precaver-se face a ambição das potências europeias reunidas em Berlim para a "partilha de África" (1884 e 1885), começaram a chegar a Moçâmedes as primeiras «levas» de colonos provenientes da Ilha da Madeira, (1) destinados à fundação das colónias madeirenses do Lubango, na Huila, de S. Pedro da Chibia e da Humpata/Palanca, constituida por camponeses que, ao contrário dos boers, para além de serem mais afáveis na convivência com os autóctones, apenas tiveram direito a 2 hectares de terreno irrigável, entre rios, nas terras altas da Huíla. Sabe-se que boeres, que até então eram únicos senhores a fértil e salubre região planáltica, cultores do seu viver austero e pouco exuberante, possuidores de casas bem construídas, espaçosas, cómodas e organizadas, desgostaram-se da proximidade dos novos e turbulentos vizinhos, os concorrentes madeirenses que pot sua vez constantemente os acusavam de terem conseguido a melhor partilha na divisão dos terrenos pela autoridade, e sobre a partilha das águas.

Note-se que na 1ª colónia de madeirenses não houve lugar a selecção e com a pressa de colonizar, Câmara Leme, o promotor da fixação, deixou embarcar indivíduos de baixa esfera, indolentes e viciosos que contribuiram para a difamação do grupo. Em consequência, os boeres venderam os seus terrenos e foram estabelecer-se na Palanca, e alguns mesmo, os mais descontentes, tomaram a resolução do regressar para o Transvaal, na época em que findaram os seus contratos, em 1885.

A 17 de Janeiro de 1883, a Humpata ascendeu à categoria de concelho, com

uma Comissão Municipal formada por boers, sendo administrador o alferes

Artur de Paiva, o qual vem a casar com a filha do chefe da colónia

boer, Jacobus Friederich Botha.

Carregamento dos carros Boers com o material de guerra.e viveres para as

forças que avançam sobre o Sul de Angola. Foto de Teles Grilo

Lentamente os colonos portugueses começaram a absorver as tecnologias boeres bem adaptadas a África, e o povoamento europeu começou timidamente a consolidar-se, graças aos carroções, que iam abrindo caminhos por onde passavam, e faziam o transporte de pessoas, víveres e mercadorias entre povoações, inclusive para a vila de Mossâmedes, bem como a ligação com povoações da costa, tendo em vista fins comerciais. Os carroções boeres foram também requisitados pelo exército português, quando da ocupação territorial do sul de Angola e demarcação definitiva de fronteiras.

Para além do transporte de pessoas e de mercadorias, e do serviço mercenário nas guerras, os boeres dedicavam-se à caça. Eram enérgicos e trabalhadores, grandes conhecedores do interior de África, bem adaptados à vida do mato e facilmente identificáveis pelas suas características fisionómicas e pela linguagem própria que haviam desenvolvido para si mesmos, o "afrikaans". Não eram propriamente agricultores, tendo os mais proeminentes enriquecido com o comércio de marfim obtido em caçadas de elefantes, mas desbravaram e cultivaram terras virgens, dirigiram explorações agrícolas em moldes evoluídos e deram pelo seu trabalho e iniciativa exemplos aos nativos, ajudando a criar condições de vida. Também conseguiram bastantes ganhos com o fabrico de manteiga e queijo, tendo aplicado os lucros na construção de moradas definitivas, na abertura de estradas, na fruticultura e na prospecção mineira. Como seus companheiros, tinham os bochimanos ou mukankalas, aqueles que segundo a história foram o primitivo povo da África sub-saariana.

Toda esta situação é contemporânea da célebre Conferência de

Berlim, levada a cabo em 1884-1885, que teve como objectivo organizar, na forma de regras, a ocupação de África pelas potências coloniais e resultou numa divisão que não respeitou, nem a história, nem as relações étnicas dos povos do Continente. Nesta Conferência foi estabelecido o «princípio da ocupação efectiva»,

isto é, os territórios africanos deveriam pertencer a quem tivesse os

meios para os ocupar de facto. O direito histórico que Portugal reclamava deixara de ter qualquer valor. Portugal, apesar do seu pouco peso

político internacional, possuía vastos territórios ultramarinos entre

os quais os mais ricos e extensos eram Angola e Moçambique, dos quais, à

semelhança do resto do continente, apenas o litoral era conhecido e

efectivamente ocupado. Em 1886 era apresentado o célebre "mapa

cor-de-rosa", com o qual Portugal pretendia que lhe fossem reconhecidos

os direitos às regiões entre Angola e Moçambique, facilitando o comércio e o transporte de

mercadorias. Apesar de todos concordarem com o projecto, Inglaterra,

supostamente um antigo aliado dos portugueses, surpreendeu com a negação

face ao projecto e fez em 1890 um ultimato (3), ameaçando com guerra se Portugal não acabasse com o projecto. Portugal acabou por o abandonar. Como

resultado desta conferência, a Grã-Bretanha passou a administrar toda a

África Austral, com excepção das colónias portuguesas de Angola e

Moçambique e o Sudoeste Africano alemão, toda a África Oriental, com excepção

do Tanganica e partilhou a costa ocidental e o norte com a França, a

Espanha e Portugal (Guiné-Bissau e Cabo Verde); o Congo – que estava no

centro da disputa, o próprio nome da Conferência em alemão é

“Conferência do Congo” – continuou como “propriedade” da Companhia

Internacional do Congo, cujo principal accionista era o rei Leopoldo II

da Bélgica; este país passou ainda a administrar os pequenos reinos das

montanhas a leste, o Ruanda e o Burundi.

Com a implementação das ferrovias de penetração, a partir de 1903, e o

surgimento dos primeiros veículos automóveis, 1910, finalmente

tornou-se mais fácil a fixação de colonos no interior. Acabou também a

dependência em relação aos carregadores, fonte de azedumes e de

violências. A partir de então já se podiam importar as maquinaria

pesada como as pesadas máquinas de cerâmica, que vieram revolucionar,

entre outras, a construção de habitações. A passagem de feitoria a

colónia teve início em 1910, muito embora só tenha tomado expressão a

partir de 1920, o que veio facilitar o povoamento de Angola por europeus.

A maioria dos boers acabaram por sair em 1926, voltando à sua terra. Muitos poucos ficaram para sempre.

Pesquisa e texto

MariaNjardim

(1) A

instalação deste 1º núcleo teve a permissão

do Ministro da Marinha e do Ultramar, o Visconde D. Januário, chefiada

por Jacobus Friederich Botha e como represente de Portugal junto da

comunidade holandeza fora promovido o jovem alferes Artur de Paiva,

empossado pelo Governador do Distrito de Mossâmedes, Coronel Nuno Matta,

em 10 de Janeiro de 1882. A sua fixação ficou a dever-se a diligências

efectuadas entre o Padre espiritano Duparquet e o Governo de

Lisboa. Este Padre Espiritano em 1866 tinha subido a Chela onde começara

a exploração das terras altas, em missão

científica e evangelizadora.

(2) Entre 1850/60 haviam sido firmados tratados de vassalagem em nome da

Coroa portuguesa com os sobados da Huila e da Humpata, garantindo o

livre trânsito e a fixação pacífica dos comerciantes brancos nas suas

terras, bem como a segurança africana às caravanas até Moçâmedes, contra outros

africanos belicosos. Em 1885, deu-se uma inssurreição entre Cuanhamas. Por essa altura era ainda grande a carência de meios

militares portugueses.

(3) A reacção

do governo inglês chegou no dia 11 de Janeiro de 1890, sob a forma de

um ultimato, no qual se exigia que todas e quaisquer forças militares

portuguesas que se encontram nas regiões entre Angola e Moçambique se

retirassem sob a pena de corte de relações entre os dois países. A

resposta à Inglaterra seguiu nesse mesmo dia: "Na presença de uma

ruptura iminente de relações com a Grã-Bretanha e de todas as

consequências que dela poderiam talvez derivar, o Governo de S.M.

resolveu ceder às exigências formuladas (...) e vai expedir para o

Governo Geral de Moçambique as ordens exigidas pela Grã-Bretanha". Portugal não tinha condições de competir com potências industrializadas, ávidas de matérias primas e de mercados consumidores. Este foi também um período de grande fervor patriótico, com o qual se

procurava reabilitar o duramente atingido orgulho nacional.

Bibliografia Consultada:

Medeiros, Carlos Alberto Medeiros , "A Colonização das Terras Altas da Huíla "

Nacimento, J. Pereira , "O Districto de Mossâmedes" 1861-1913

Brunschwig, Henri, A Partilha da África, Publicações D. Quixote, Lisboa

Para saber mais: Livro sobre BOERS

Ver tb AQUI

Ver tb AQUI

![clip_image002[4] clip_image002[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSRwhyvNtOZ6WP_wN4PqtCFHPIZ1vhoXdHhgmAdGPAA-JG39CmRqDByrl_QzFRZm7ueIUgtspAMpkafdFdGPGsc1mHqMj36evy4_Psh9QOlOfyqtlS1SIKzVwqKLo9yGFLyMSsaPqY0C0/w448-h232/clip_image0024_thumb.gif?imgmax=800)

![clip_image003[4] clip_image003[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRy3g7xa6uupLvWLZl0uIRVnnEafa8yD5AgWsCrvYwT3m4InhAWroIa3eMQiMWJiV7vNOYj8f5E82xb0xN3eHPH-05sok8DV8qEA-UVoZVfyZRhNzDMdOfsPHY1-NekBmqtGtWPvxbcGQ/?imgmax=800)

![clip_image029[4] clip_image029[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjn_zVZ8Gcu-HNfibnfyadmuiGOymYzxF58T2rkzJUlQom9LxEolDxla2CZgvwwhKeK0zLl2Q9bfbI4r7kc2arP6QgpUnEry6bL2K0HLSt9C24KUyaDh9-1o0THP88IHp3HRXbV4SwHVB8/?imgmax=800)

![clip_image036[4] clip_image036[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDA6XvOIr5SxLKxbBuFL1i6tu3J2RWj1AuYdU7FaqFw2ucgazquCrh31h24r_ob-5YTIN7rYKKi5N_-pLipt2RtHlo8K0W7FzdkRjfSCvMrLb4T5xxua_WK0pKJi1MDhPMamX9wE1b6ms/?imgmax=800)

![clip_image038[4] clip_image038[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ6QP4W78sW9Tszira4r2SpTfqeDK5aUOav9HUAavf3a0D_I15woXxOJebPJRj3buTuKFMFPmipc2cviS-FAUSAEO84n_L5IHtdBzCQq55QAbjPEj0NgtmqQ1hTZH4ShlkMSXZQfvur6M/w429-h290/clip_image0384_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)